Quantencomputer verändern die Materialsimulation: Neue Wege für Forschung und Industrie

Quantencomputer bewegen sich mit rasanter Geschwindigkeit von der Theorie in die Praxis. Jüngste Durchbrüche lassen eine Frage immer drängender werden: Wie verändert diese Technologie die Simulation komplexer Materialien – etwa in der Chemie, der Medizin, beim Bau von Auto- oder Luftfahrtkomponenten? Technologiefirmen wie IonQ liefern mittlerweile konkrete Nachweise, dass Quantencomputer erste Anwendungen in Bereichen ermöglichen, wo klassische Rechner an ihre Grenzen stoßen.

Neue Durchbrüche bei der Materialsimulation

Mit ihrem 36-Qubit-Quantencomputer „Forte“ konnte IonQ gemeinsam mit der Ingenieursoftware Ansys eine Bluspumpen-Simulation durchführen, die etwa 12 % schneller abgeschlossen wurde als mit klassischer Hardware. Dies ist ein konkreter Beleg für die zunehmende Praxistauglichkeit von Quanten-Hardware bei der hochpräzisen Simulation von Mechanik und Materialeigenschaften – mit direktem Nutzen für Branchen wie Medizintechnik oder Automobilbau.

Ein bedeutender wissenschaftlicher Fortschritt gelang einem Team der University of Michigan: Mit Quanten-Algorithmen klärten sie ein 40 Jahre altes Rätsel rund um Quasikristalle – exotische Materialien mit nichtperiodisch wiederholenden Strukturen. Mit Hilfe eines neuen parallelen Algorithmus, der GPUs optimal einsetzte, konnten sie bestimmte Quasikristalle energetisch als stabil nachweisen, was bisher klassisch unerklärbar blieb. Möglich wurde dies durch eine erhebliche Verkürzung der Simulationszeit um den Faktor 100 und den Einsatz quantenmechanischer Modellierung.

Die Ergebnisse sind im Fachjournal Nature Physics veröffentlicht und senden ein Zeichen in die gesamte Materialforschung: Mit Quantencomputing rückt erstmals die Erforschung bislang unerreichbarer Materialzustände in greifbare Nähe. Weitere Details zur Forschung finden Sie hier.

Technologische Trends und Entwicklungen

Die Entwicklung läuft in mehreren parallelen Strängen ab, wie aktuelle Analysen für das Jahr 2025 zeigen:

- Spezialisierte Hardware und Software – Unternehmen entwickeln immer angepassteres Quanten-Equipment für sektorenspezifische Simulationen.

- Bessere Fehlerrobustheit – Neue Fertigungstechniken, etwa bei supraleitenden Qubits des Berkeley Lab, senken die Fehlerrate durch fortschrittliche Materialbearbeitung signifikant. Ein Beispiel ist ein neuer chemischer Ätzprozess, der Störeinflüsse reduziert und damit komplexere Simulationen stabiler macht.

- Integration von Quanten- und klassischen Systemen – Hybride Workflows koppeln bereits heute Quantenprozessoren mit Hochleistungs-Grafikprozessoren, um die Effizienz bei Simulationsaufgaben zu steigern.

Laut aktuellen Branchenanalysen spricht viel dafür, dass zunächst Branchen wie die Finanzindustrie, chemische Industrie und Logistik vom schnellen Zugang zu präzisen Materialsimulationen profitieren werden.

Aktuelle Anwendungsfelder und Fallstudien

Abseits der Grundlagenforschung entstehen in Industrie und Wissenschaft vielfältige Pilotprojekte:

- Medizintechnik: Biophysikalische Simulationen, zum Beispiel von Blutpumpen oder Medikamentenbindung, können verbessertes Gerätedesign oder neue Arzneimittel ermöglichen.

- Materialwissenschaft: Simulation neuer Legierungen oder Kompositwerkstoffe, z. B. für die E-Mobilität oder Luftfahrt. Quantenalgorithmen helfen, atomare Wechselwirkungen effizient abzubilden.

- Optimierung und Big Data: Die Vernetzung von NISQ-Quantencomputern (Noisy Intermediate-Scale Quantum) erlaubt die Lösung komplexer Optimierungsprobleme, etwa bei Lieferketten oder beim Training großer KI-Modelle.

Ein umfassender Überblick zu den wichtigsten Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Simulation und Materialforschung ist bei AIMultiple verfügbar.

Nachteile und Herausforderungen

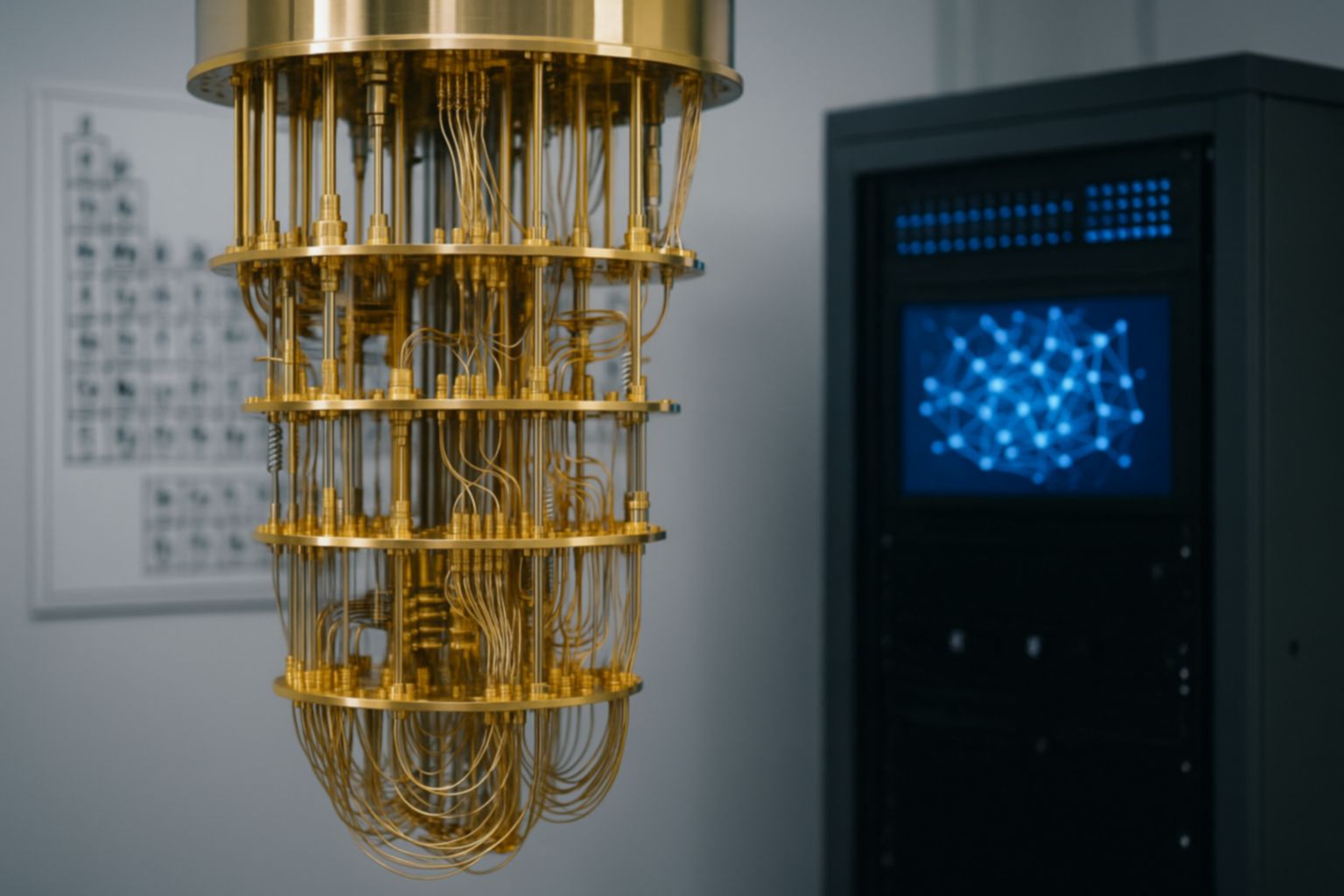

- Quantencomputer benötigen noch immer extrem stabile Bedingungen und aufwändige Infrastruktur (z. B. Kryotechnik für supraleitende Qubits).

- Fehlerquellen und Dekohärenzzeiten beschränken bisher die Skalierung und Dauer komplexer Simulationen.

- Hoher Investitionsbedarf bremst die flächendeckende Anwendung – bisher konzentrieren sich Fortschritte auf spezialisierte Forschungsinstitute und wenige Unternehmen.

- Fachkräftemangel: Der schnelle Fortschritt verlangt neue Qualifikationen in Informatik, Physik und Materialwissenschaft.

Chancen und Zukunftsperspektiven

- Wirtschaft und Forschung erhalten mit Quantencomputern realistische Chancen auf Materialsprünge, etwa leichtere Werkstoffe für E-Mobilität, neue Superkondensatoren oder stabile Biopolymere.

- Die Simulation individualisierter Medikamente könnte dank quantenunterstützter Modellierung zur industriellen Realität werden.

- Industrielle Wertschöpfungsketten werden durch zuverlässigere Materialprognosen effizienter, kosten- sowie zeitsparender.

Die größten Vorteile liegen künftig in der Beschleunigung und Präzision der Materialentwicklung: Unternehmen und Forschende können gezielt Innovationen bei Werkstoffen oder Bauteilen vorantreiben, was gerade in Schlüsselindustrien mit enormen Auswirkungen verbunden ist. Nachteile und Risiken bestehen in der noch eingeschränkten Skalierbarkeit sowie technischer Komplexität – doch die Richtung ist klar: Je weiter Hardware und Algorithmen ausreifen, desto bedeutender wird der Einfluss der Quanten-computergestützten Simulation auf Forschung und Industrie. Menschen und Wirtschaft werden maßgeblich durch schnellere Entwicklungszyklen und passgenauere Materiallösungen profitieren. Die Hoffnung richtet sich auf Durchbrüche bei nachhaltigen, sichereren und leistungsfähigeren Innovationen der kommenden Jahrzehnte.

Kommentar abschicken