Doppelte Lebensdauer und ultraschnelles Laden: Wie innovative Batterietechnologien E-Mobilität revolutionieren

Quantensprung bei Batterien – Marktversprechen werden konkret

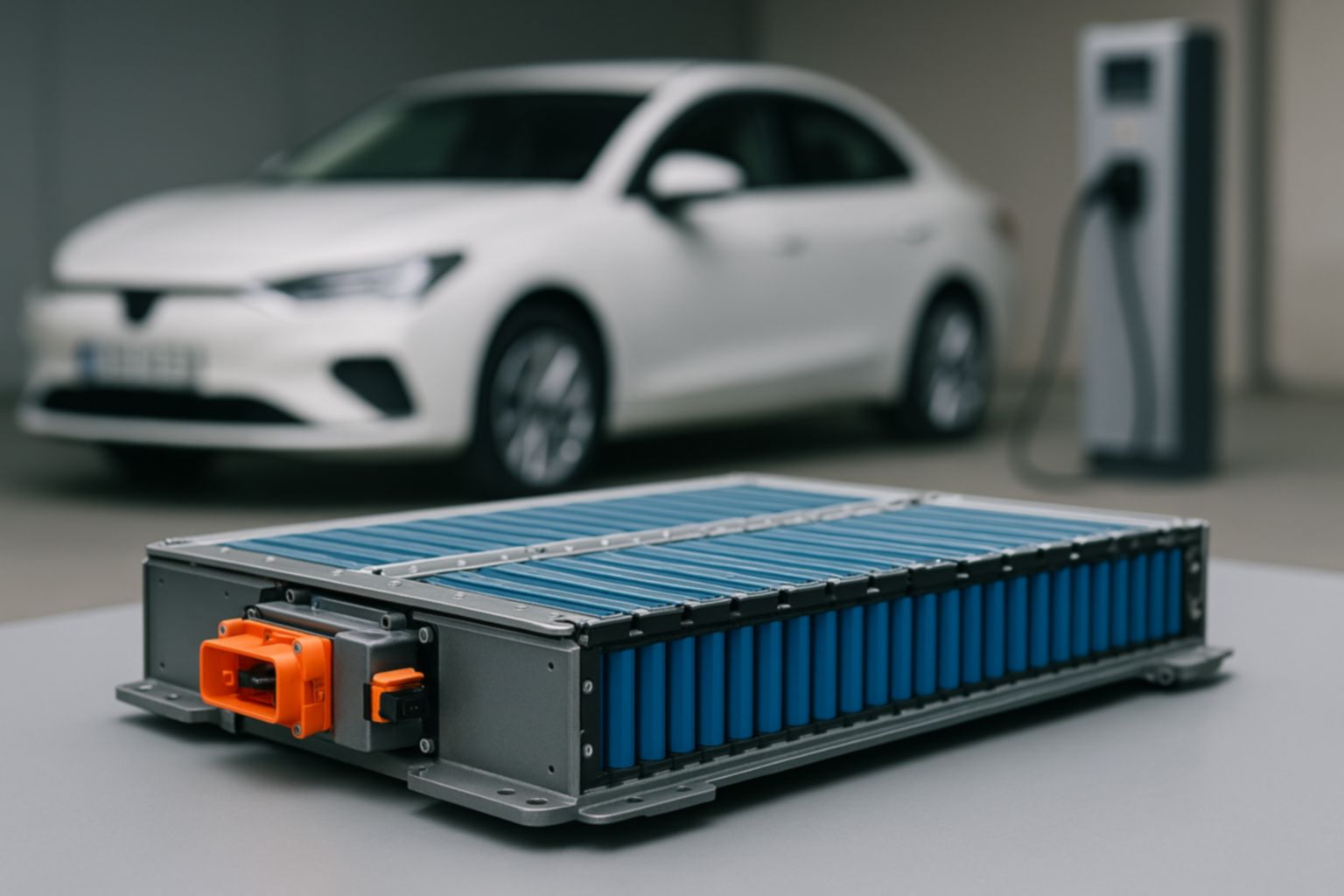

Elektroautos gelten als Schlüssel für den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität. Doch sind heutige Reichweiten- und Ladezeiten tatsächlich ein Auslaufmodell? Branchenriesen wie BYD und CATL präsentieren 2025 echte technologische Durchbrüche. Sie werben mit Batterien, die nicht nur doppelte Lebensdauer, sondern auch ultraschnelle Ladezeiten ermöglichen – und damit Fahrzeuge wie den klassischen Diesel alt aussehen lassen. Während BYD bereits serienreife Testfahrzeuge ankündigt, legt CATL mit einem viel beachteten Forschungsbeitrag in „Nature Nanotechnology“ technologisch nach. Doch was steckt hinter den Ankündigungen, und wann ist mit realen Veränderungen auf unseren Straßen zu rechnen?

Neue Generation: Solid-State erzielt Rekorde bei Leistung und Lebensdauer

Ein Fokus liegt auf der Solid-State-Batterie (SSB), die etwa BYD in wenigen Jahren in die Massenproduktion bringen will. Die feste Struktur – im Gegensatz zum flüssigen Elektrolyt klassischer Lithium-Ionen-Zellen – hat entscheidende Vorteile:

- Höhere Energiedichte: Die SSB kann bei gleichem Volumen mehr Energie speichern. BYD peilt Reichweiten von bis zu 1.500 Kilometern pro Ladung an.

- Schnelleres Laden: Erste Testfahrzeuge laden laut BYD in nur zwölf Minuten zu 80 Prozent, sofern passende Charger verfügbar sind.

- Mehr Sicherheit und Lebensdauer: SSBs sind weniger brandanfällig, tolerieren mehr Ladezyklen und könnten in puncto Lebensdauer sogar die Lebenszeit des Fahrzeugs übertreffen – ein Wert, den herkömmliche Li-Ionen-Akkus nicht erreichen. Damit werden Nutzungsdauer und Ressourcenverbrauch signifikant optimiert.

Diese Sprunginnovation beeinflusst nicht nur Elektro-Pkw, sondern auch schwere Nutzfahrzeuge – Segmente, in denen sich E-Antriebe bislang schwertaten. Der Weg in die breite Anwendung erfordert jedoch hohen Invest und koordinierte Entwicklung entlang der industriellen Lieferketten. Noch hat BYD die Serienfertigung für seine SSB nicht aufgenommen, jedoch vor, bis 2030 den Markt großflächig zu bedienen (Quelle).

CATL und der Lithium-Metall-Durchbruch – Zyklen, Dichte und Integration

Der chinesische Marktführer CATL verkündete kürzlich eine neue „Elektrolytstrategie“ und meldete einen Durchbruch bei Lithium-Metall-Batterien (LMB) an. Mit einer dokumentierten Zyklenzahl von 483 und einer Energiedichte von über 500 Wh/kg werden bisherige Kompromisse zwischen Lebensdauer und Speicherkapazität adressiert. Diese Entwicklungen sind besonders für High-End-Anwendungen wie Reichweiten-starke PKW und elektrische Nutzfahrzeuge bedeutsam. Bislang litten LMBs unter schnellerem Kapazitätsverlust – CATLs Ansatz verspricht nun erstmals eine technologisch und wirtschaftlich attraktive Lösung.

- Laut CATL wird eine wesentlich längere Lebensdauer (deutlich mehr Ladezyklen) bei gleichbleibend hohem Energieinhalt erzielt.

- Eine verbesserte Kompatibilität mit modernen Zell-Designs ermöglicht den Einsatz auch in bestehenden Fahrzeugarchitekturen.

- Diese Fortschritte könnten den „Range-Anxiety“-Effekt, also die Sorge vor zu kurzen Reichweiten und langen Ladezeiten, ein für alle mal beenden und das Elektrofahrzeug in weite Teile des Transportsektors bringen (Quelle).

Obwohl die Forschungsprototypen vielversprechend sind, bleibt abzuwarten, wie schnell diese im großen Maßstab kommerzialisiert und zu erschwinglichen Kosten verfügbar sein werden.

Strukturbatterien und nachhaltige Entwicklung

Neben klassischen Zelldesigns arbeiten Institute wie die schwedische Chalmers University of Technology an sogenannten Strukturbatterien: Hier werden Energiezellen gleichzeitig als tragende Karosseriestruktur verbaut. Das Fahrzeuggewicht sinkt, Leistung und Ladekapazität steigen. Zusammen mit modernen Recyclingprozessen verbessern diese Lösungen die Nachhaltigkeit und Umweltbilanz der E-Mobilität (Quelle).

- Die Integration von Energie- und Strukturteilen spart Material und erlaubt effizientere Fahrzeugarchitekturen.

- Ingenieure versprechen sich dadurch sinkende Produktionskosten bei verbesserten Performance-Werten.

- Strukturbatterien könnten mittelfristig serienreif werden und die Basis zukünftiger Leichtbau-Elektrofahrzeuge bilden.

Neue Ladeinfrastrukturen und das Ende des Tankstops

Die Einführung von Akkus mit so hoher Kapazität und ultraschnellen Ladezyklen erfordert ausgebaute Ladeinfrastrukturen mit hoher Leistung. Damit geht eine Verschiebung von Tank- zur Lade-Ökonomie einher, was energiepolitische Weichenstellungen und neue Geschäftsmodelle mit sich bringt. Die Industrie – von Automobilherstellern bis Stadtwerken – investiert massiv, um mit der erwarteten Nachfrage Schritt zu halten.

Die aktuellen technologischen Sprünge versprechen echte Erleichterungen für Verbraucher und Wirtschaft: Kürzere Ladezeiten und eine Verdopplung der Lebensdauer könnten die Gesamtbetriebskosten von E-Fahrzeugen deutlich senken, die Reichweitenangst beenden und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Verbrennungsmotoren schaffen. Nachteile ergeben sich aktuell noch aus hohen Forschungs- und Produktionskosten sowie von der Verfügbarkeit seltener Rohstoffe. Auch müssen Ladeinfrastrukturen und Recyclingmöglichkeiten weiter ausgebaut werden. In den kommenden Jahren ist mit der Skalierung der dargestellten Technologien und sinkenden Preisen zu rechnen – das Elektrofahrzeug wird damit massentauglich und für Wirtschaftskreise wie Endverbraucher attraktiver. Die Erwartungen sind hoch: Mobilität wird nachhaltiger, leiser und günstiger. Entscheidend bleibt die Geschwindigkeit der industriellen Umsetzung und der Aufbau neuer Energienetze. Wer früh investiert, kann von dieser Transformation erhebliche Vorteile ziehen.

Kommentar abschicken