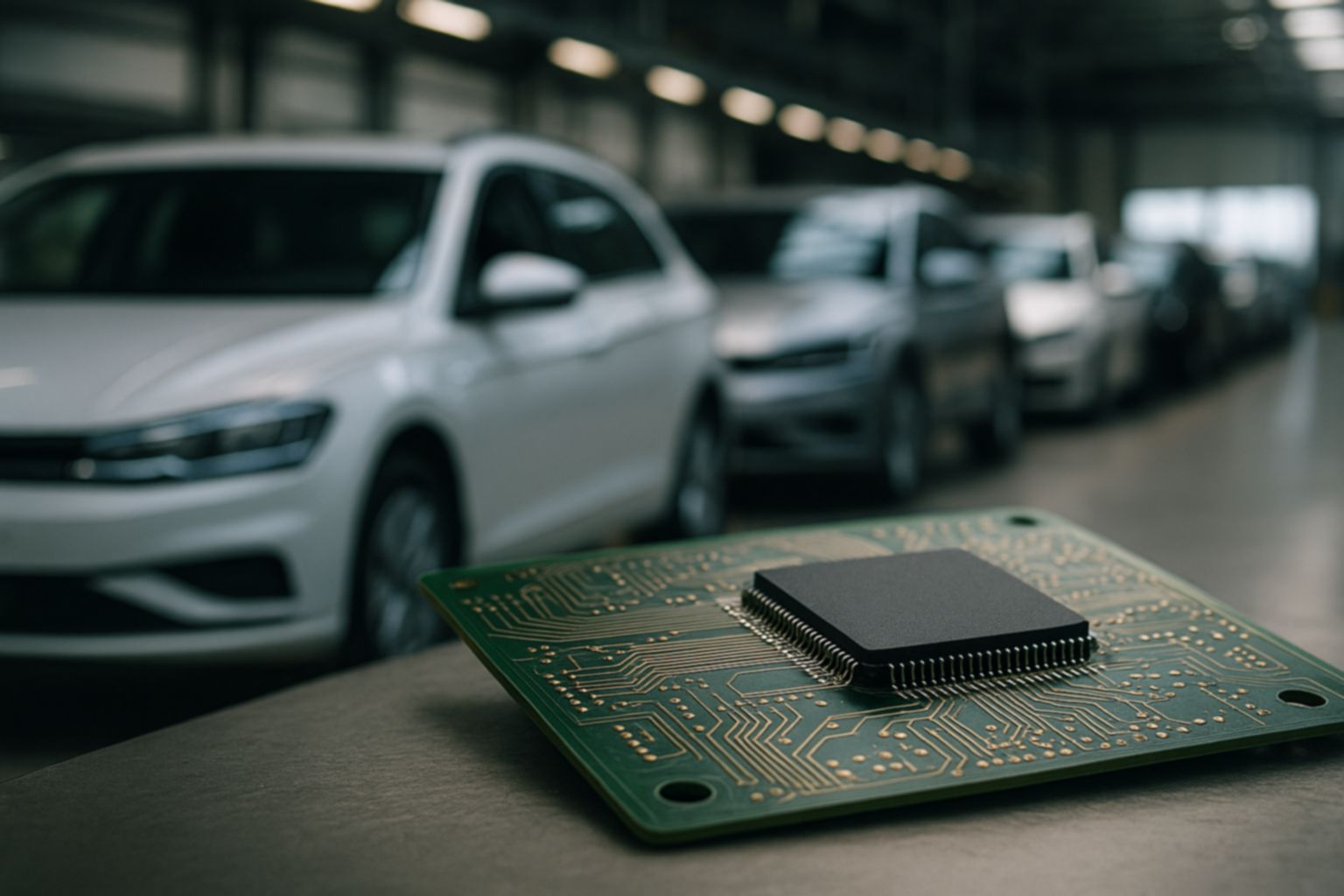

Weltweiter Chipmangel: Produktionsstopps und Preissteigerungen in der Autoindustrie – ein Dauerproblem?

Steigende Preise, leere Showrooms und Wartezeiten von mehreren Monaten: Die Auswirkungen des weltweiten Chipmangels spüren Autokäufer und Hersteller seit Jahren – und eine rasche Entspannung ist nicht in Sicht. Branchenriesen wie Volkswagen und andere führende Autobauer berichten weiterhin von stockenden Produktionslinien. Können sie die wachsende Nachfrage nach elektrifizierten und digitalisierten Fahrzeugen zu den gewohnten Konditionen überhaupt noch bedienen?

Elektrifizierung, Digitalisierung – und der Kampf um Mikrochips

Keine moderne Automobilproduktion kommt heute ohne Halbleiter aus. Insbesondere elektrische Antriebe, Fahrerassistenzsysteme und das Streben nach Autonomie erhöhen den Bedarf exponentiell. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) schätzt, dass der Chipbedarf im Automobilsektor sich bis 2030 verdreifachen wird. Während andere Branchen „nur“ einen Anstieg um den Faktor 1,8 erleben, wächst die Nachfrage in der Autoindustrie 1,7-mal stärker. Das Resultat: Bis 2030 benötigen Automobilhersteller 14 Prozent der weltweiten Halbleiterproduktion, aktuell sind es lediglich 8 Prozent. Vor allem Chips mit älteren Technologieknoten wie über 40 Nanometer sind knapp, da die Chipindustrie primär in modernere Fertigung investiert.Quelle

Schwierige Prognosen: Produktionseinbrüche setzen sich fort

Die Folgen sind dramatisch: Bereits 2021 ging die weltweite Autoproduktion um 9 Prozent zurück. Bis 2026 droht laut aktuellen Studien ein weiterer Rückgang von 20 Prozent, was einem Ausfall von rund 18 Millionen Fahrzeugen entsprechen würde. Besonders betroffen sind Modelle mit vielen elektronischen Komponenten – heute sind in einem E-Auto bis zu 7.000 Chips verbaut. Auch Volkswagen leidet: Die Produktion im Stammwerk Wolfsburg war im vergangenen Jahr so gering wie selten zuvor. Das führt zu schlecht ausgelasteten Fabriken, längeren Lieferzeiten und erhöhten Preisen ebenso wie zur Unsicherheit bei Zulieferern und Händlern. Prognose

Neue Geschäftsstrategien und Konflikte um knappe Ressourcen

Nicht nur Hersteller, auch Zulieferer und Chipproduzenten reagieren. Viele Autobauer investieren, um sich stärker in die Chipentwicklung einzubringen oder langfristige Lieferverträge zu sichern. Gleichzeitig geraten sie in Wettbewerb mit Elektronik- und IT-Konzernen, denn die allgemeine Halbleiterproduktion wächst viel langsamer als der Bedarf im Automobil.

Ein weiterer Bremsklotz: Investitionen in Chipfabriken, die ältere, für Autos benötigte Bauteile fertigen, bleiben aus, da diese für die Halbleiterindustrie als wenig profitabel gelten. Porsche Consulting schätzt daher, dass sich die Knappheit mindestens bis 2025 fortsetzt und insbesondere E-Mobile und digitalisierte Fahrzeuge trifft. Auch Preissteigerungen für Neuwagen erscheinen angesichts der Entwicklung unvermeidbar.Bericht

- Sinkende Produktion und steigende Preise setzen die gesamte Wertschöpfungskette unter Druck.

- Nachhaltige Investitionen sowohl in neue Halbleiterwerke als auch in Technologiepartnerschaften gelten als Hoffnungsträger.

- Hersteller diversifizieren ihre Lieferketten und nehmen Mikroelektronik zunehmend in die Unternehmensstrategie auf.

Globale und regionale Auswirkungen – wohin führt der Trend?

Während asiatische Märkte und Nordamerika bereits mit großen Investitionspaketen gegensteuern, steht Europa unter besonderem Wettbewerbsdruck. Initiativen wie der European Chips Act zeigen zwar Entschlossenheit, der Aufbau neuer Kapazitäten benötigt jedoch Jahre. Gleichzeitig können sich kleine Hersteller oder Zulieferer die aktuellen Engpasspreise nicht leisten und geraten ins Hintertreffen.

Der anhaltende Chipmangel zwingt Automobilunternehmen zur Neuausrichtung: Wer frühzeitig auf langfristige Partnerschaften, Technologiekooperationen und Investitionen in die Lieferkette setzt, kann einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Der Nachteil: Kleinere Akteure bleiben auf der Strecke, die Auswahl für Verbraucher schrumpft und die Preise steigen weiter. In Zukunft könnten durch staatliche Förderung, strategische Allianzen und eine global diversifizierte Lieferkette Engpässe zumindest abgemildert werden. Profitieren werden jene, die Innovationskraft und Resilienz mitbringen – sowohl in der Wirtschaft als auch als Endkunde. Die Hoffnung: Mit dem Ausbau regionaler Halbleiterproduktion wächst auch die Unabhängigkeit und Stabilität in der Automobilbranche.

Kommentar abschicken