Vollautomatisierte CO2-neutrale Produktionsanlagen: Deutschlands Industrie am Wendepunkt

Der Paradigmenwechsel: Vollautomatisierte und CO2-neutrale Produktion in Deutschland

Die Frage, wie die deutsche Industrie global wettbewerbsfähig bleiben kann, wird aktuell neu beantwortet: Mit der erstmals vollständig automatisierten CO2-neutralen Produktionsanlage setzt die Branche ein Zeichen für nachhaltige Technologie und Effizienz. Aktuelle Daten zeigen, dass gerade Unternehmen aus dem Maschinenbau und der Automobilindustrie massiv in diese Technologien investieren. Besonders KONE, als einer der Vorreiter, setzt Maßstäbe mit seiner weltweit ersten CO2-neutralen Fertigungsanlage – ein Meilenstein, der auch für börsennotierte Modellunternehmen wie Siemens, Bosch und Volkswagen Bedeutung hat. Wer solche Anlagen baut oder beliefert, sieht gute Börsenaussichten; Zulieferer traditioneller fossiler Produktion hingegen geraten unter Druck.

Neue Wissenspunkte: Was macht die CO2-neutrale Fabrik aus?

1. Vollständige Automatisierung ist der Schlüssel

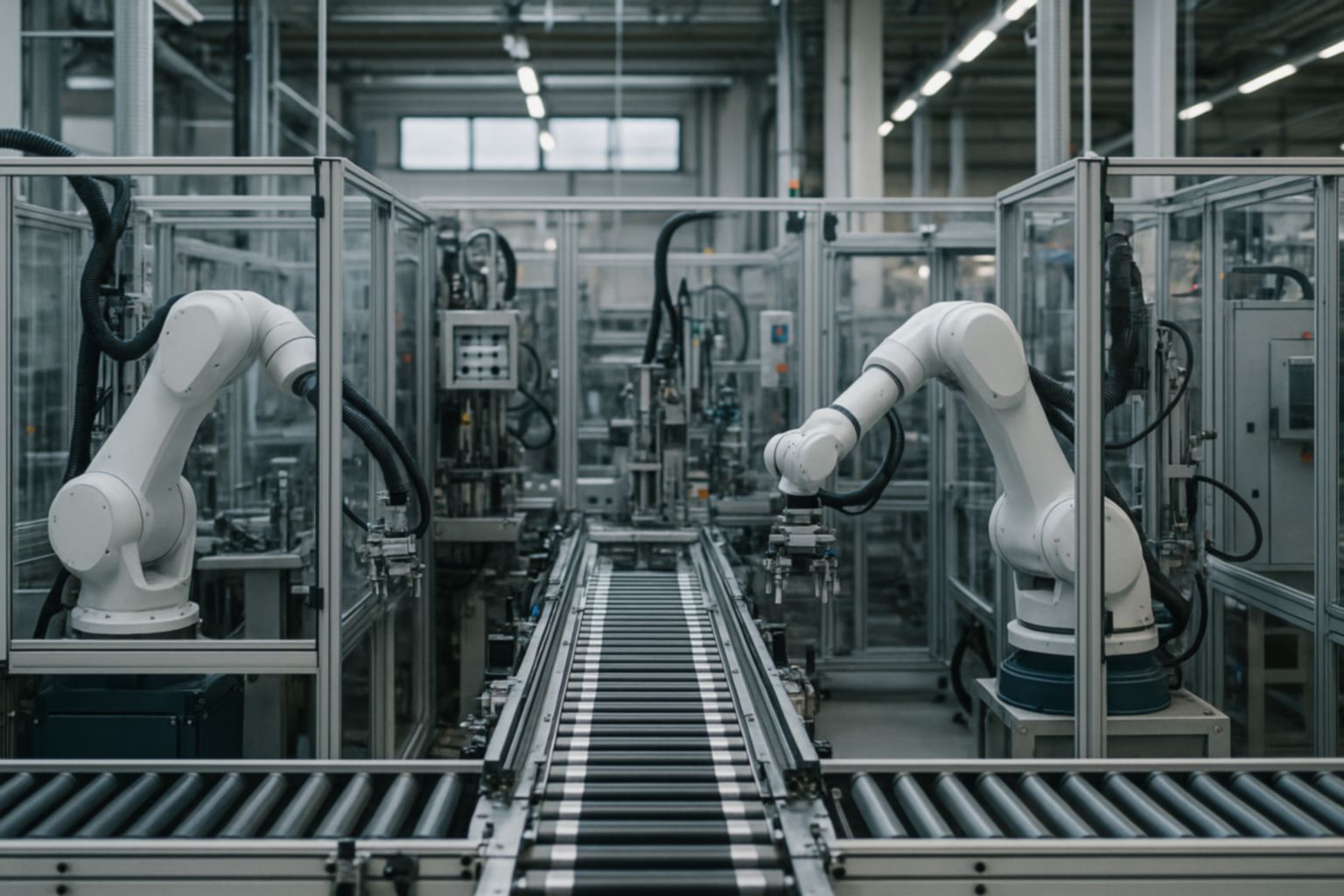

Ein zentrales Merkmal ist der hohe Automatisierungsgrad: Von der Materiallogistik über die Fertigungsprozesse bis zur energetischen Steuerung laufen alle Schritte KI-basiert und ohne menschliches Eingreifen ab. Neueste Robotiklösungen und digitale Leittechnik ermöglichen eine nahezu fehlerfreie Produktion bei minimalem Energieverbrauch. KONE setzt bereits auf Roboter und Automatisierung entlang der gesamten Fertigungskette, wobei konventionelle, fossile Energiequellen vollständig ersetzt werden. Dies ist ein fundamentaler Wandel, der Industriebetriebe resilient und flexibel gegenüber Marktschwankungen macht.

2. Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen

Ein häufig diskutiertes Thema ist die Frage nach der Energieversorgung. Die fortschrittlichsten deutschen Werke setzen konsequent auf 100% Ökostrom und nutzen Solarenergie sowie Windkraft für die operative Grundlast. Ergänzend kommen moderne Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssysteme zum Einsatz, die die Energieeffizienz maximieren. Einige Standorte kooperieren mit lokalen Fernwärmeanbietern, um die Restemissionen zu minimieren. Der verbleibende CO2-Ausstoß wird von unabhängigen Partnern kompensiert. Detaillierte Einblicke dazu finden sich etwa im Nachrichtenformat von Deutschlandfunk – hier diskutieren Experten und Branchenvertreter vor allem die Möglichkeiten dezentraler grüner Energieversorgung.

3. Prozessinnovation und ressourcenschonende Fertigung

CO2-neutrale Produktlinien setzen verstärkt auf ressourcenschonende Verfahren. Im Fokus stehen insbesondere neue Zerspanungstechnologien und die Reduktion von Kühl- und Schmiermitteln. Laut Fraunhofer IPK ist die Optimierung von Bearbeitungsprozessen der effektivste Weg zu klimaneutralen Herstellungsabläufen. Moderne Trockenbearbeitung kommt ohne umweltschädliche Zusatzstoffe aus und senkt den Energiebedarf. Die Automobilindustrie nimmt hier eine Vorreiterrolle ein: Audi etwa strebt bis 2025 die CO2-Neutralität seiner Werke an; ähnliche Ziele verfolgen auch Mercedes-Benz und Volkswagen.

Fallstudien und Marktdynamik

Der Volkswagen-Konzern ließ 2022 seine erste eigene Zellfabrik für Batterien in Salzgitter entstehen – der Produktionsstart ist 2025 geplant. Das Ziel: Elektroauto-Batterien aus deutschen, klimafreundlichen Fabriken. Auch kleinere Unternehmen wie Leclanché investieren in CO2-neutrale Batteriefabriken, um sich als Qualitätsführer zu positionieren.

In Willstätt wird die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen nicht nur automatisiert, sondern auf eine Bilanz von 2,5 Gigawattstunden Kapazität erweitert. Die Zusammenschlüsse mit internationalen Partnern zeigen: Die deutsche Industrie wird global zum Benchmark für nachhaltige Produktion. Details zu dieser Entwicklung sind etwa im FFH-Medienbericht anschaulich dokumentiert.

Diskussion aus Social Media und Expertenmeinungen

Seriöse LinkedIn- und Twitter-Kommentare von Führungskräften und Wissenschaftlern bestätigen den Innovationsgrad: Während DAX-Unternehmen und Tech-Mittelstand die Wertschöpfung und Kostensenkung betonen, sind einige Analysten skeptisch bezüglich der hohen initialen Investitionen und den Herausforderungen im Hochlauf. Konsens besteht jedoch darin, dass langfristig die Wettbewerbsfähigkeit und Exportchancen steigen werden, sobald CO2-neutrale Produktion Standard ist. Kritisch wird die Verfügbarkeit von grüner Energie diskutiert – insbesondere in Spitzenzeiten.

Analyse: Aktien und Auswirkungen

- Kaufen: Siemens, Bosch, Volkswagen, Unternehmen im Bereich Automatisierung und Erneuerbare Energien profitieren am stärksten. Die Zulieferer moderner Fertigungstechnik und Batteriehersteller gewinnen durch neue Marktanteile und Exportchancen.

- Verkaufen: Energieintensive Unternehmen ohne klare Umstiegsstrategie, fossile Zulieferer und Betriebe ohne digitale Transformation könnten mittelfristig an Wert verlieren.

- Vorteile für die Wirtschaft: Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und Sicherung von Nachhaltigkeitszielen. Zudem erhöht sich die Resilienz gegenüber internationalen Lieferkettenproblemen und Energiepreis-Schwankungen.

- Nachteile: Hoher Investitionsaufwand, mögliche Arbeitsplatzverluste in traditionellen Segmenten sowie Herausforderungen bei der Umstellung alter Infrastruktur.

- Ausblick: Bis 2030 dürfte CO2-Neutralität und vollständige Automatisierung zum Branchenstandard werden. Die deutsche Industrie wird in der Batterietechnik, im Maschinenbau und in der IT-gestützten Produktion weltweit die Richtung vorgeben. Weitere Informationen und laufende Entwicklungen berichtet z.B. Euronews.

Wer jetzt auf die Gewinner setzt, investiert in Automatisierung und erneuerbare Energien. Kurzfristig sind die Kursaussichten von Aktien wie Siemens, Bosch und den neuen Batterieproduzenten exzellent. Mittel- bis langfristig wandelt sich das Portfolio der Industrie komplett – die Frage ist, wer die nötige Innovationskraft besitzt und die Transformation im eigenen Unternehmen schafft. Die gesamtwirtschaftlichen Vorteile liegen vor allem in der Skalierbarkeit, Kostenersparnis und Erschließung neuer Exportmärkte. Arbeitsplatzabbau bleibt eine reale Gefahr in alten Industriebranchen, doch neue Jobs und Geschäftsmodelle entstehen in Technik und KI-Entwicklung. In der Zukunft wird der globale Wettbewerb vor allem über die Geschwindigkeit der Umstellung und die Innovationskraft entschieden.

Kommentar abschicken