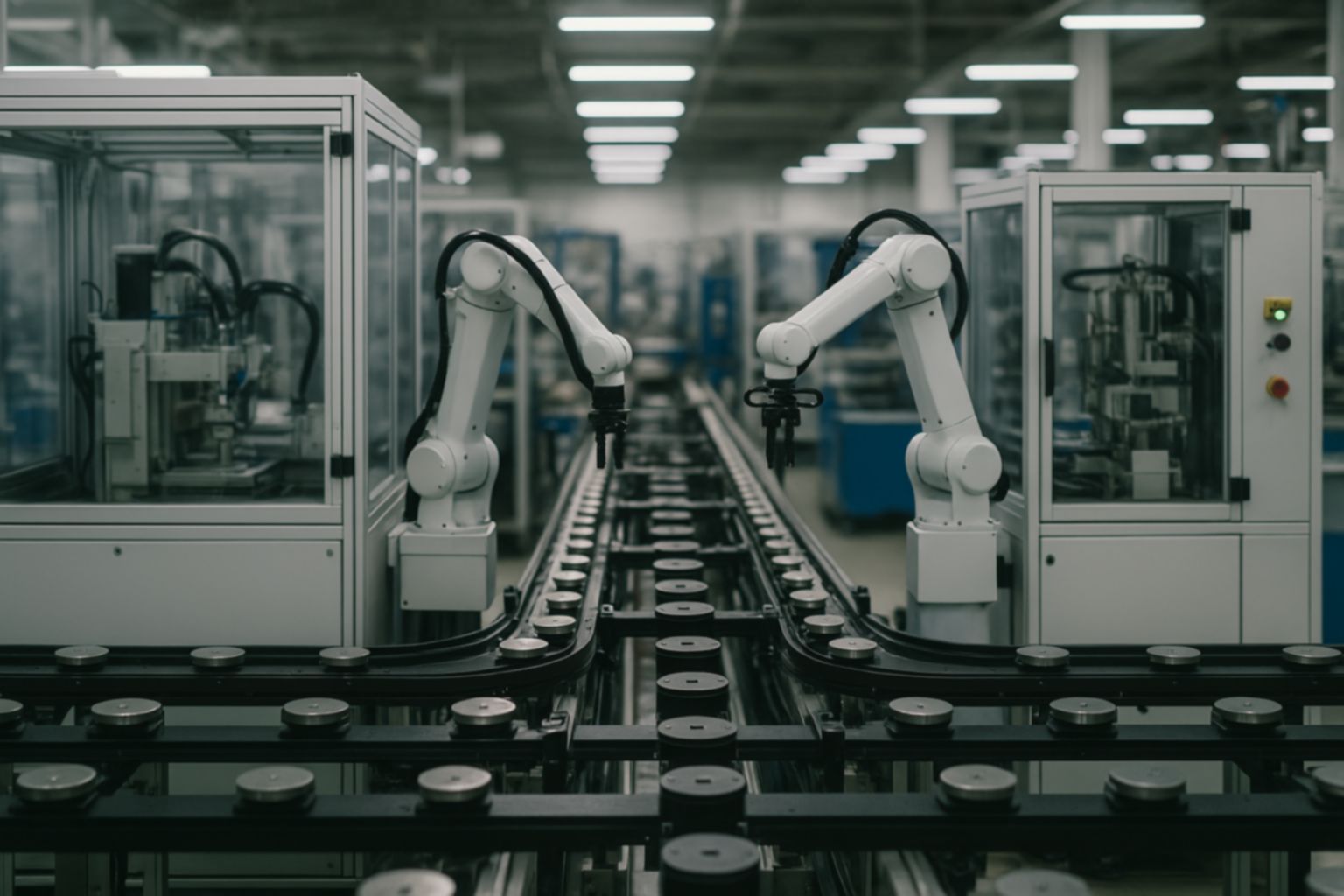

Industrie 4.0: Wie automatisierte Fertigungsstraßen die Effizienz deutscher Fabriken revolutionieren

Eine deutsche Fabrik erzielt durch den Einsatz einer automatisierten Fertigungsstraße eine bemerkenswerte Effizienzsteigerung um 30 % – ist das der neue produktive Standard der Industrie? Angesichts der vernetzten Robotik, Sensorik und künstlichen Intelligenz in smarten Werken stellt sich für Investor:innen die Frage: Welche Unternehmen profitieren am stärksten, und wo drohen Risiken? Besonders im Fokus stehen Siemens, Bosch und Automobilzulieferer, aber auch Spezialisten wie KUKA. Gewinner dürften Anbieter von Automatisierungstechnik und IT-Infrastruktur sein, während klassische Industrieunternehmen mit geringer Digitalisierungsrate stagnieren oder Marktanteile verlieren könnten.

Revolution am Standort Deutschland: Effizienzspringe durch Industrie 4.0

Smart Factories sind längst keine Vision mehr, sondern in führenden Werken – etwa bei Siemens Amberg – bereits Realität. Diese Werke kombinieren Künstliche Intelligenz, autonome Roboter und Echtzeitdatenanalyse, um sowohl die Produktivität als auch die Flexibilität massiv zu erhöhen. Die Siemens-Fabrik in Amberg etwa konnte die Fehlerquote auf unter 15 DPPM (defective parts per million) senken und produziert jährlich Millionen Einheiten mit lediglich geringem Personaleinsatz. Entscheidende Faktoren sind dabei Echtzeit-Monitoring, prädiktive Wartung und digitale Zwillinge, was nicht nur Wartungskosten minimiert, sondern auch Maschinenausfälle fast völlig verhindert (mehr dazu).

Neues Wissensniveau: Wie KI und IoT neue Wertschöpfungsketten schaffen

Ein zentrales Moment von Industrie 4.0 sind Vernetzung und Plattformökonomie. In modernen deutschen Fabriken können Maschinen, Materialflüsse und Software nahtlos miteinander kommunizieren. Modernste Sensorik erfasst kontinuierlich Betriebsdaten, KI-Systeme optimieren Materialbereitstellung und Kapazitätsauslastung. Schon jetzt ist nachweisbar, dass Unternehmen wie Bosch und Siemens pro Produktionslinie durch digitale Zwillinge bis zu 30 % weniger Ausschuss und Ressourcenkosten haben.

Die aktuelle Hannover Messe und Beiträge in Wissenschaft und Social Media von Branchenexperten wie Reinhard Geissbauer (PwC, LinkedIn) zeigen auf, dass Interoperabilität und Standardisierung (Stichwort: Asset Administration Shell, Digitaler Produktpass) noch nie so wichtig waren. Plattformbetreiber, die offene Schnittstellen bieten, sichern sich Marktanteile und sind aufgrund der Marktdynamik hoch attraktiv für Investor:innen.

Neue Wertpotentiale in Branchen und Gesamtwirtschaft

Eine aktuelle Studie des Fraunhofer IPA prognostiziert für das Jahr 2025 ein volkswirtschaftliches Wertschöpfungspotenzial durch Industrie 4.0 von über 100 Mrd. Euro. Besonders profitieren die Mikroelektronik, der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Automobilindustrie. Typische Effizienzsprünge werden derzeit in den Segmenten Solar- und Leiterplattenbau verzeichnet, wo bereits heute Prozessautomation und Predictive Maintenance flächendeckend eingesetzt werden. Das Wachstum vollzieht sich tendenziell evolutionär, mit schrittweiser Ausweitung intelligenter Produktionsnetzwerke und Hybridfabriken (Süddeutsche Zeitung).

Risiken und Herausforderungen für Marktteilnehmer

Doch es gibt auch Schattenseiten: Die tiefe Integration von IoT-Lösungen und KI-Interfaces verstärkt die Abhängigkeit von digitalen Zulieferern und erhöht die Komplexität der Cybersicherheit. Mittelständler, die bei der Implementierung digitaler Zwillinge oder modularer Softwarearchitekturen hinterherhinken, drohen den Anschluss zu verlieren.

- Hohes Investitionsvolumen für Modernisierung und Mitarbeiterschulung

- Steigende Bedeutung von Datenschutz und IT-Sicherheit

- Risiko einer digitalen Spaltung zwischen Vorreitern und Nachzüglern

Eine Diskussion auf dem VDI-Portal und in seriösen Social-Media-Kanälen (z.B. Twitter-Experte @Industrie40trends) weist zusätzlich darauf hin, dass die fortschreitende Automatisierung auch gesellschaftliche Herausforderungen in Bezug auf Beschäftigung, Weiterbildung und Tarifpolitik erzeugt. Während neue hochqualifizierte Jobs entstehen, entfällt Routinearbeit in großem Maßstab.

Aktienanalyse: Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer?

- Kaufen: Aktien von Siemens AG, SAP, Bosch (sofern börsennotiert), Schneider Electric und Automatisierungs- sowie Robotik-Anbieter wie KUKA oder Fanuc bieten weiteres Upside durch führende Industrie 4.0-Plattformen.

- Halten/Verkaufen: Wertpapiere von klassischen, wenig digitalisierten Maschinenbauern, einfach strukturierte Zulieferer, und industrielle Personaldienstleister sind künftig risikobehaftet.

Industrie 4.0 transformiert die deutsche Produktionslandschaft tiefgreifend – Automatisierung, KI und Digitalisierung heben die Effizienz auf ein neues Niveau, schaffen aber auch Verlierer und führen zu einer Reorganisation der Arbeits- und Wertschöpfungsketten. Unternehmen mit hoher F&E-Quote und Softwarekompetenz, insbesondere im Bereich der industriellen Plattformen, bleiben attraktiv. In Zukunft werden Data Analytics, digitale Zwillinge und flexible Wertschöpfungsnetzwerke zur zentralen Voraussetzung, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Mittelständische Nachzügler stehen unter Zugzwang: Nur wer in Digitalisierung und IT-Security investiert, bleibt relevant – der Rest dürfte unter dem Effizienzdruck verlieren. Für Anleger:innen bieten sich Chancen bei den Technologieführern an der Schnittstelle von Hardware, Software und Plattformökonomie.

Kommentar abschicken