Fortschritte beim Quantencomputing: Hardwarearchitekturen für den Durchbruch

Wie gelingt der Sprung zum alltags- und industrienahen Quantencomputer? Rund um den Globus kündigen Forschungsinstitute und Technologiekonzerne 2025 neue Hardwarearchitekturen an, die Quantencomputer leistungsstärker, praktikabler und wirtschaftlich attraktiver machen sollen. IBM, Google, Microsoft und Start-ups liefern sich einen Innovationswettlauf – doch welche Lösungen haben tatsächlich das Potenzial für den Durchbruch?

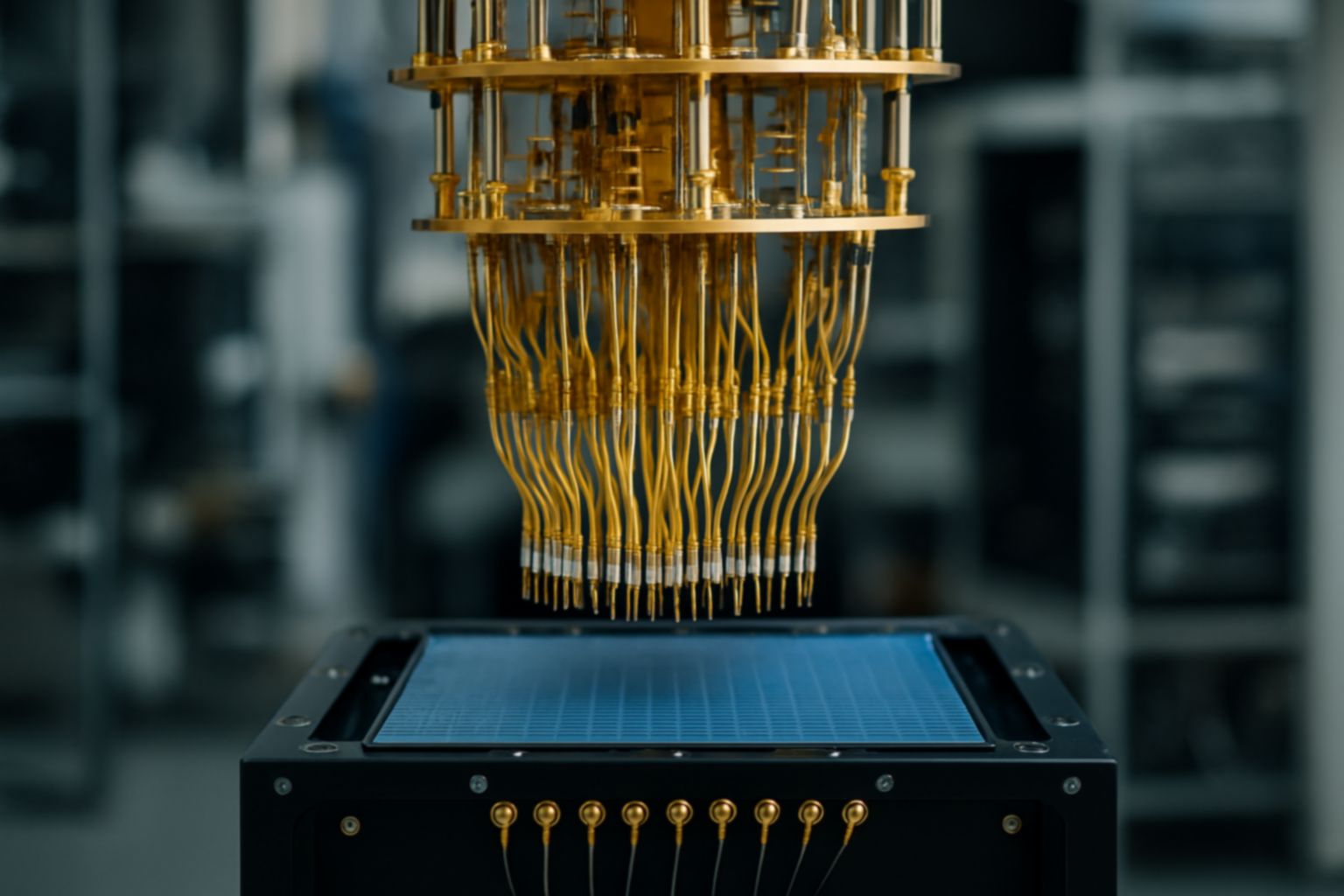

Quantenchips: Von der Leistungssteigerung zur Skalierbarkeit

Im Wettstreit um die Führungsrolle publik wurde im Frühjahr insbesondere IBM: Mit dem Codename Condor präsentierte das Unternehmen einen neuen Quantenprozessor mit beachtlichen 1.386 Qubits – ein beispielloser Sprung gegenüber bisherigen Chipgenerationen. Nicht allein die schiere Qubit-Zahl ist bemerkenswert. Dank Fortschritten bei Kohärenzzeiten und Fehlerkorrektur rücken großskalige, nutzbare Quantensysteme erstmals in Reichweite. IBM verfolgt gezielt eine neue Supercomputer-Architektur, die hybride klassischen und quantenbasierten Workloads optimiert – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur praxisnahen Nutzung in Wissenschaft und Industrie.

Microsofts „Majorana 1“: Neue Materialien, neue Möglichkeiten

Ein weiterer Meilenstein ist die für den Quantencomputing-Bereich neuartige Topological Core Architecture von Microsoft, realisiert im „Majorana 1“ Quantum-Prozessor. Das Unternehmen setzt erstmals sogenannte Topokonduktoren ein, eine neuartige Materialstruktur, die den Nachweis und die Steuerung von Majorana-Partikeln erlaubt. Diese Materialien sollen deutlich zuverlässigere und skalierbare Qubits ermöglichen. Die Vision dahinter: Ein kompakter Quantenchip, auf dem perspektivisch eine Million Qubits Platz finden – genug, um Aufgaben zu lösen, an denen heutige Supercomputer fundamental scheitern. Microsoft sieht die eigenen Chips als „Transistoren des Quantenzeitalters“, analog zur Revolution herkömmlicher Halbleitertechnik. Mit Blick auf industrielle Anwendungen wird hervorgehoben, welche Herausforderungen damit angegangen werden könnten: vom Recycling chemisch komplexer Schadstoffe bis hin zur Entwicklung selbstheilender Materialien für Bau, Industrie und Medizin (Zum Bericht über Majorana 1 bei Microsoft).

Modulare Ansätze: Quantum-System-on-Chip und Vernetzung

Forschende des MIT und MITRE präsentierten einen sogenannten Quantum-System-on-Chip (QSoC), bei dem mehrere tausend Qubits auf speziell angepassten Schaltkreisen integriert werden. Die präzise Steuerung einer dichten Qubit-Anordnung gelingt durch Abstimmung auf elf verschiedene Frequenzbereiche, sodass verschiedenste Quantenoperationen parallel und kontrolliert durchgeführt werden können. Die Bauweise ist modular: mehrere Chips lassen sich per optischer Vernetzung zu großskaligen Quantennetzwerken zusammenschalten – eine Grundvoraussetzung für die nächste Generation von Quantenanwendungen in Kommunikation, Kryptografie und Simulation.

Klassisches Computerdesign trifft auf Quanten: Load-Store-Architektur

In Japan haben Forschungsteams aus Universität Tokyo, NTT, Kyushu University und RIKEN ein Konzept entwickelt, das klassische Prozessorenarchitektur – die sogenannte Load-Store-Architektur – auf das Quantencomputing überträgt. Daten und Operationen werden in eine klare Trennung von Speicher- und Prozessoreinheit überführt und über definierte Load– und Store-Befehle zwischen beiden Bereichen ausgetauscht. Das Resultat sind hochgradig portable Programme, die weniger Hardware benötigen und ressourcenschonender operieren. Diese Architektur erschließt neue Möglichkeiten in Sachen Energieeffizienz und Anpassbarkeit, da sie unabhängig von konkreten Hardware-Spezifika bleibt (Zur Ankündigung der Load-Store-Architektur).

Innovationen bei Fehlerkorrektur und Qubit-Logik

Neben reiner Hardware wächst die Bedeutung der Fehlerkorrektur exponentiell. Google Quantum AI meldete Durchbrüche bei Oberflächen-Code-basierten Fehlerkorrekturen; dies macht längere und stabilere Quantenoperationen möglich. IBM veröffentlichte einen Architekturentwurf für fehlertolerante Quantencomputer auf Basis sogenannter Bariate-Bicycle-Codes und arbeitet an extrem schnellen Decoder-Algorithmen, um diese anspruchsvollen Korrekturverfahren praktisch nutzbar zu machen. Solche Fortschritte bringen die Branche deutlich näher an Qubits mit realer industrieller Relevanz.

Praxisreife, Markttreiber und erste Anwendungen

Frühere Visionen werden Realität: Cloudbasierte Quanten-Dienste (Quantum-as-a-Service, QaaS) breiten sich zügig auf Plattformen wie IBM Quantum, Azure Quantum und AWS Braket aus. Immer mehr Start-ups und Forschungseinrichtungen nutzen reale Quantenhardware für erste Anwendungstests. Ein Fokus liegt aktuell auf hybriden Algorithmen, die klassische und Quantencomputing-Elemente miteinander verbinden (Aktueller Überblick der Hardwarelandschaft und Tendenzen).

- Finanzwelt: Risikomodellierung, Portfolio-Optimierung bei riesigen Datenmengen.

- Pharmaindustrie: Molekül- und Wirkstoffsimulationen zur Wirkstoffentwicklung.

- Materialwissenschaften: Simulation und Entwurf neuer Materialien.

- Künstliche Intelligenz: Training und Optimierung komplexer KI-Modelle.

Analyse: Chancen, Risiken und Ausblick

Die massiven Fortschritte bei Hardwarearchitektur und Fehlerkorrektur eröffnen immense Chancen: Ein Quantensystem mit Millionen Qubits könnte revolutionäre Durchbrüche in Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie ermöglichen, die klassische Computer überfordern. Das beinhaltet schnellere Wirkstoffforschung, sichere Verschlüsselung und die Optimierung komplexer Infrastrukturen in Echtzeit.

Jedoch bleiben auch Risiken: Der bauliche und kontrolltechnische Aufwand für stabile Qubits und fehlertolerante Systeme ist hoch. Quantenhardware ist aktuell extrem teuer, wartungsintensiv und physikalisch anfällig für Störungen. Fehlerkorrekturverfahren benötigen oftmals ein Vielfaches der Qubit-Ressourcen. Fragen der Standardisierung, Sicherheit und Energieeffizienz stehen weiterhin im Fokus. Mit dem Einzug klassischer Architekturmuster – wie Load-Store – und der Modularisierung von QSoC wird die Entwicklung jedoch strukturierter, was eine breitere Adaption erleichtert.

Blickt man voraus, ist ein verstärkter Marktdruck spürbar: Unternehmen positionieren sich mit offenen Entwicklungsplattformen, fördern hybride Workflows und investieren in Partnerökosysteme. Die Hoffnung: drastische Effizienzgewinne, neue Geschäftsmodelle – etwa in Medizin, industrieller Fertigung und Logistik – und eine Transformation von IT- und Wissenschaftslandschaften. Die nächsten Jahre könnten den Sprung vom Forschungsobjekt zur wirtschaftlichen Disruption markieren.

Kommentar abschicken